sábado, 30 de dezembro de 2017

sexta-feira, 8 de dezembro de 2017

Uma equipa de cientistas encontrou estromatólitos vivos na Tasmânia. Estas estruturas fósseis calcárias, formadas pela atividade microbiana em ambientes aquáticos, têm 3,7 mil milhões de anos

Uma equipa de cientistas do Departamento de Indústrias Primárias, Parques, Água e Meio Ambiente da Tasmânia (DPIPWE, na sigla em inglês), em parceria com a Universidade da Tasmânia, descobriu estromatólitos vivos na bacia hidrográfica do rio Giblin, na região selvagem da Tasmânia, Património Mundial da UNESCO, na Austrália.

Os estromatólitos, rochas fósseis formadas pela atividade de microrganismos em ambientes aquáticos, são a evidência mais antiga de vida na Terra.

No entanto, exemplos vivos actualmente desta estrutura calcária são raros. Além disso, a análise ao ADN comprovou que os estromatólitos encontrados na Tasmânia são comunidades de microrganismos que diferem de todos os outros estromatólitos conhecidos.

Bernadette Proemse, cientista da Universidade da Tasmânia e autora principal do artigo publicado na Scientific Reports, afirma que “a descoberta é impressionante porque antes dela, os estromatólitos vivos eram completamente desconhecidos na Tasmânia”.

Segundo o Science News, há poucos lugares no mundo onde podem ser encontrados estromatólitos vivos, uma vez que geralmente são encontrados em águas muito salgadas, embora também existam em algumas colónias de água doce.

Por constituírem uma das primeiras prova de origem de vida, a descoberta é extremamente importante. “Estas formas de vida surgiram na Terra pela primeira vez há cerca de 3,7 milhões de anos atrás“, revelou Proemse. Esta descoberta sugere pistas sobre a forma como os estromatólitos prosperaram durante milhões de anos.

Roland Eberhard, responsável da Divisão de Património Natural e Cultural do DPIPWE, disse que “os estromatólitos são raros, porque formas de vida mais avançadas, como caracóis aquáticos, alimentam-se dos microrganismos necessários para os formar.”

A descoberta de estromatólitos vivos na Tasmânia é altamente significativa porque são raros a nível mundial. Além disso, os cientistas acreditam que a água mineralizada é um fator crítico na capacidade dos estromatólitos sobreviverem na região selvagem da Tasmânia, porque cria dificuldades a outras formas de vida.

“Isso é bom para os estromatólitos, porque significa que há muito poucos caracóis vivos para os comer”, explica Proemse.

segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

sábado, 2 de dezembro de 2017

sábado, 18 de novembro de 2017

GEOLOGIA DA LUA

A topografia lunar pode ser classificada em dois tipos básicos: planaltos muito antigos - intensamente craterizados, de cor clara e constituídos de anortositos - e as maria - áreas relativamente planas e mais jovens, além de apresentarem coloração escura e composição basáltica.

As maria são gigantes crateras de impacto que, posteriormente, foram preenchidas por lava, e que correspondem a aproximadamente 16% da superfície lunar. Uma mistura de pó fino e fragmentos rochosos produzidos por impactos de meteoritos, o que denomina-se de rególito, recobre grande parte da superfície lunar.

Desprovida de atmosfera e campo magnético, a superfície da lua está totalmente exposta a ação do vento solar, sendo que muitas partículas provenientes deste, vieram a se incorporar ao rególito lunar.

quarta-feira, 15 de novembro de 2017

Vulcanismo dos Pontos Quentes

A

maioria dos terramotos e das erupções vulcânicas ocorrem

perto dos limites das placas tectónicas. Existem, contudo, excepções.

Por exemplo, as ilhas havaianas, que são na sua totalidade de origem

vulcânica, formaram-se no meio do Oceano Pacífico, a mais de 3200

km do limite de placas mais próximo. Como se inserem estas ilhas e outros vulcões que se formam no interior

de placas, na imagem das placas tectónicas?

Em 1963, J. Tuzo Wilson, geofísico canadiano, autor do conceito de

falha tranformante, apresentou uma engenhosa ideia que ficou conhecida

como a teoria dos “pontos quentes” (hot spots). Segundo

ele, em certos locais da Terra, tal como o Havai, o vulcanismo

esteve activo

por períodos de tempo muito longos, o que poderia apenas acontecer

se regiões relativamente pequenas, duradoras e exceptionalmente

quentes

– hot spots –, existentes por baixo das placas tectónicas,

originassem fontes localizadas de grande energia térmica que

sustivessem

o vulcanismo (plumas térmicas). Para o caso específico das ilhas

do Havai, aquele cientista concebeu a hipótese de que a cadeia de

ilhas

resultou do movimento da placa pacífica sobre um

ponto quente no manto profundo e estacionário, localizado

actualmente por baixo da ilha de Havai (há

uma ilha, a mais a leste, homónima do arquipélago). O calor

proveniente deste ponto quente produziu uma fonte persistente de magma

por fusão

parcial da placa pacífica. O magma, mais leve que as rochas

encaixantes,

atravessa o manto e a crosta e ascende no fundo do mar formando um

monte submarino

activo.

Ao

longo dos tempos, numerosas erupções contribuíram para

o crescimento deste monte submarino que acabou por emergir, formando uma ilha

vulcânica. O contínuo movimento da placa tectónica acabou

por remover a ilha de cima do ponto quente, retirando-lhe a fonte de magma;

o vulcanismo cessou nesta ilha. Com esta ilha extinta, outra começou

a formar-se por cima do mesmo ponto quente, repetindo-se o ciclo. Este processo

de crescimento e extinção dos vulcões, ao longo de vários

milhões de anos, criou uma longa fila de ilhas vulcânicas ao longo do fundo do Oceano Pacífico (Fig.1).

Fig.1 - Cadeia de ilhas vulcânicas no Havai.

De

acordo com esta teoria, os vulcões da cadeia do Havai são progressivamente

mais antigos e mais erodidos à medida que se afastam do ponto quente.

As mais antigas rochas desta cadeia encontram-se na ilha de Kauai, a noroeste,

têm cerca de 55 M.a. de idade e estão profundamente erodidas.

Contrariamente, na ilha de Havai, no sudoeste da cadeia, as rochas mais antigas

têm cerca de 0.7 M.a. e novas rochas vulcânicas continuam a formar-se.

Mais a sudoeste, cresce já um monte submarino (Loihi)

destinado presumivelmente a ser a próxima ilha do arquipélago.

A

cadeia do Havai, tem, completa, uma extensão de cerca de 6000 km desde

a Ilha do Havai até às Ilhas Aleutas do Alasca (Aleutian Trench

of Alaska). As ilhas havaianas são uma pequena parte da cadeia e são

as mais novas na imensa sucessão montanhosa, maioritariamente submarina,

composta por mais de 80 vulcões. O volume de lava que forma esta

cadeia está estimado em cerca de 750 000 quilómetros cúbicos,

o suficiente para cobrir Portugal com uma camada de basalto com mais de 8

km de espessura.

Como

a placa do Pacífico continua a mover-se na direcção oeste-nordeste, a ilha do Havai

será transportada para lá do hotspot, pelo movimento da placa.

Nesse mesmo local irá surgir uma nova ilha vulcânica. Na realidade,

este processo deve já estar a decorrer. Loihi Seamount, um vulcão submarino

activo, em formação a cerca de 35 km da costa sul do Havai,

eleva-se já cerca de 3 km acima do fundo oceânico, encontrando-se

a cerca de 1 km da superfície do oceano. De acordo com a teoria dos

pontos quentes, supondo que Loihi vai continuar a crescer, essa será

a próxima ilha da cadeia havaiana. Num futuro geológico, Loihi

poderá, eventualmente, fundir com a Ilha do Havai, composta por cinco vulcões:

Kohala, Mauna kea, Hualalai, Mauna Loa e Kilauea.

1.

Concepção do movimento da placa tectónica do Pacífico

sobre o

ponto quente fixo havaiano, ilustrando a formação da cadeia de ilhas

do Havai.

http://pubs.usgs.gov/publications/text/hotspots.html

2. Diagrama da formação da ilhas do Havai.

Embora o ponto quente do Havai seja talvez o mais conhecido, existem muitos outros

por baixo da crosta, espalhados pelos continentes e oceanos. Mais

de uma centena estiveram activos durante os últimos 10 milhões

de anos. Estão localizados na sua maioria no interior das placas tectónicas

(por exemplo a placa africana). Contudo, alguns ocorrem perto dos limites divergentes

das placas. Outros estão ainda concentrados perto do rifte médio-oceânico,

tais como o da Islândia, Açores e das Ilhas Galápagos.

O ponto quente dos Açores é um dos mais interessantes, já

que se situa numa junção de três grandes placas, sendo o sistema

quase totalmente submarino. Na figura abaixo pode ver-se a localização

de alguns pontos

quentes importantes.

Numerosos debates têm tido lugar no que respeita a esta teoria do vulcanismo dos pontos quentes. Novos estudos sugerem que alguns pontos quentes poderão afinal não ser nem fenómenos profundos, nem fixos ao longo do tempo geológico (para mais informações ver http://www.mantleplumes.org/). No entanto, esta continua a ser a teoria aceite por consenso na comunidade científica.3. Distribuição dos pontos quentes activos nos últimos 10 milhões de anos (Abbott, 1996) (http://visearth.ucsd.edu/VisE_Int/platetectonics/hot_spot.html)

GEOTERMIA, UMA IMPORTANTE FONTE ENERGÉTICA

Pouco divulgada na primeira metade do século XX, a geotermia ganhou interesse como fonte de energia alternativa na sequência da crise desencadeada pelos países produtores de petróleo, na década de setenta.

Quase sempre associada ao magmatismo e, em particular, ao vulcanismo, a utilização do calor interno do planeta fez desenvolver este capítulo das ciências da Terra. É sabido que o interior da Terra é um imenso reservatório de calor, que lenta, contínua e imperceptivelmente se liberta através da superfície. Entre as provas da existência deste fluxo térmico está o vulcanismo, já amplamente referido, e o aumento da temperatura das rochas da crosta à medida que nela se penetra, ou gradiente geotérmico, bem conhecido dos mineiros.

Tal variação da temperatura com a profundidade tem um valor médio de cerca de 1 °C por cada 30 m de descida (grau geotérmico), razão que não é a mesma em todos os locais do planeta. Conhecem-se regiões, mais ou menos extensas, em que, mercê de um fluxo térmico mais elevado, os valores deste gradiente são tais que permitem a sua classificação como campos geotérmicos, isto é, áreas susceptíveis de oferecer locais exploráveis como fontes de calor, quer na sua transformação em electricidade, em centrais geotérmicas, também designadas geoeléctricas, quer como aquecimento industrial ou urbano, bastando para tal introduzir nas canalizações as águas aquecidas no subsolo.

Os campos geotérmicos situam-se, preferencialmente, nas faixas de terrenos que acompanham as dorsais oceânicas, em algumas fossas continentais, nos arcos insulares, em certas cadeias de montanhas recentes e activas e sobre os chamados pontos quentes (“hot spots”). São conhecidas explorações geotérmicas na vizinhança de vulcões activos ou adormecidos, sobre câmaras magmáticas prestes a desencadear vulcanismo, ou sobre intrusões recentes, pouco profundas. Nestes locais não só o gradiente térmico é elevado, como é grande o grau de fissuração e a porosidade das rochas, condições essenciais à circulação de água que aí aquece a ponto de, em muitos casos, vaporizar.

Em algumas situações a exploração conta com a presença de aquíferos naturais, ou seja, águas subterrâneas infiltradas no terreno a partir de águas meteóricas (pluviais), constituindo reservatórios hidrotermais. Quando estas águas brotam naturalmente à superfície dão origem a fontes termais, de entre as quais se distinguem os “geysers”. Quando permanecem em profundidade o seu aproveitamento é feito por bombagem. Numa região vulcânica basta perfurar um a dois quilómetros para que se atinjam temperaturas na ordem dos 300°C, ou mesmo mais. Nestas áreas, para além dos reservatórios magmáticos, onde as temperaturas rondam os 1000 a 1200°C, há grandes volumes de rocha superaquecida. Numa região não vulcânica é necessário perfurar até quatro a cinco quilómetros para que se atinjam temperaturas na vizinhança dos 100°C, o que dificulta ou inviabiliza a exploração desse calor profundo.

Quando o subsolo de um campo geotérmico não contém águas subterrâneas, é denominado de rocha seca e quente (“hot dry rock”) e, neste caso, o aproveitamento do calor é feito mediante injecção forçada de água. Para tal procede-se a perfurações em locais escolhidos para o efeito e provocam-se explosões subterrâneas a fim de abrir fracturas e espaços onde a água introduzida possa circular e aquecer antes de regressar à superfície. Estas áreas são sempre mais extensas do que as associadas ao hidrotermalismo, pelo que o seu interesse como campos geotérmicos é muito grande.

Em Larderelo, na Itália, as fontes termais são ricas em ácido bórico. A extracção deste produto levou à intensificação das perfurações e à instalação de uma central eléctrica com cerca de quatrocentos mW (“megawatts”) de potência instalada. Em 1925, na Islândia, foi dado início à exploração geotérmica, havendo hoje ali mais de duzentos e cinquenta campos de aproveitamento, visando, sobretudo, o aquecimento industrial e urbano. Reiquejavique, a capital, é aquecida por mais de cem furos com 300 a 2300 m de profundidade, que captam a água, a cerca de 100°C, no basalto muito fissurado.

Na região dos “Geysers”, a norte da Califórnia, marcada por vulcanismo recente, de subducção, produz-se energia eléctrica desde 1959. Mais de seiscentos furos, com profundidades variáveis, entre 500 e 3200 m, produzem vapor a cerca de 240°C e à pressão de 30 atmosferas. O reservatório geotérmico é um arenito xistento muito fracturado. Em 1980, a potência instalada atingiu os 2000 mW, o suficiente para abastecer uma cidade com dois milhões de habitantes. A produção tem vindo a decrescer mas, mesmo assim, com os seus cerca de 1200 mW, este campo geotérmico continua a ser o mais importante do mundo.

No Havai foram feitos furos com cerca de 2000 m de profundidade, na vizinhança do vulcão Kilauea. A temperatura do fundo ronda os 350°C, permitindo a existência de um poço de produção de 10 mW de electricidade. Actualmente, com um maior número de furos, produz 35 mW, o suficiente para iluminar a Ilha Grande (“Big Island”). Outros campos geotérmicos como os da Nova Zelândia ou os do Yellowstone National Park, (EUA), este último célebre pelo cartaz turístico das suas fontes termais, são mais alguns dos actualmente existentes. Entre os países que exploram energia geotérmica destacam-se os de maior potência instalada, (em mW, entre parêntesis): EUA (2870), Filipinas (1230), México (750), Itália (630), Japão (415), Indonésia (310), Nova Zelândia (280), El Salvador (105), Costa Rica (55) e Islândia (50).

Na ilha de S. Miguel, Açores, estão a funcionar duas centrais geotérmicas: Pico Vermelho, instalada em 1980, a título experimental, e a Central Industrial, em 1994, ambas ligadas ao vulcão do Fogo. A potência instalada é de cerca de 14 mW, o que corresponde a 40% das necessidades da ilha. Na ilha Terceira encontra-se em desenvolvimento um projecto geotérmico idêntico (12 mW). A energia geotérmica em utilização nos Açores ou nos diversos locais aqui apontados é referida como de alta entalpia, uma vez que os fluidos geotérmicos se caracterizam por temperaturas acima dos 100°C, o que, com as tecnologias correntes, que diríamos clássicas, permite produzir electricidade.

Muitos outros locais por todo o mundo são passíveis de interesse em termos de energia geotérmica, embora com fluidos a temperaturas abaixo dos referidos 100 °C. Nestes casos a energia é considerada de baixa entalpia, não permitindo a transformação em energia eléctrica nos moldes clássicos. Todavia, começam a aparecer centrais geoeléctricas, a amoníaco, que funcionam com fluidos geotérmicos a 80°C. A energia geotérmica de baixa entalpia ganhou desenvolvimento na balneoterapia (termas), no aquecimento urbano, como acontece em certos bairros de Paris, na agricultura e na agropecuária, de que há exemplos em várias áreas da Macedónia, e na indústria, como acontece em vários locais de Itália. Em França, nomeadamente nos Vosgos (Plombier), nos Pirinéus (Aix-les-Thumes), no Cantal (Chaudes Aigues) e nas Landes, foram instalados sistemas de aquecimento a partir de fontes hidrotermais com águas a cerca de 80°C.

Ao contrário das ilhas açorianas, associadas que estão à dorsal atlântica, o continente não tem actividade magmática recente, pelo que apenas existem campos considerados de baixa entalpia. Algumas das fontes termais conhecidas localizam-se em áreas que sofreram levantamento nos últimos tempos da era cenozóica, confirmando a ideia aceite, segundo a qual o aumento do fluxo térmico promove deformações positivas na crosta (uplift), estando neste caso a Meseta Norte e a Cordilheira Central, que se elevaram cerca de 500 m, e a Serra Algarvia com um levantamento de cerca de 100 a 300 m. Há ainda fontes termais quer em relação com o bordo oeste da Bacia Lusitânica, cuja parte emersa está representada pela Orla Meso-cenozóica Ocidental, quer na Bacia Meridional (ou Algarvia), numa faixa submersa, 10 a 20 km a sul do litoral.

Todas estas ocorrências têm explicação no quadro geotectónico regional que não cabe aqui desenvolver. Entre elas merecem destaque as fontes termais de Chaves e de S. Pedro do Sul, com temperaturas de emergência próximas dos 70 °C, pelo que, embora limitadas, têm condições favoráveis para a exploração de energia geotérmica de baixa entalpia.

segunda-feira, 13 de novembro de 2017

Os "batatóides"

Por Galopim de Carvalho

OS "BATATÓIDES"

Texto que hoje dedico aos que, como eu, os manusearam, enquanto professores e/ou alunos.

Como já disse noutro local, a cristalografia morfológica, a tradicional, a que deu apoio aos mineralogistas do século XIX e de boa parte do século XX, explorava profundamente a geometria dos poliedros cristalinos, com exaustivas medições dos ângulos diedros (ente duas faces contíguas). Inicialmente medidos com os velhos goniómetros de aplicação, profusamente figurados, ainda hoje, nos manuais de mineralogia.

Com maior rigor, esses mesmos ângulos foram medidos, nesse período áureo da cristalografia morfológica, também apelidada geométrica, através da utilização dos goniómetros de reflexão, com destaque para os de Wollastron e de Fedorov.

Peças de notada beleza, os os modelos cristalográficos de madeira , mais conhecidos entre os estudantes, por “batatóides”, produzidas por um artesanato especializado, de grande precisão, para apoio à investigação científica, estão, hoje em dia, conservadas como objectos de museu nos expositores das universidades e de outras instituições que os usaram como rotina. Já obsoletos como equipamentos de trabalho (a utilização dos raios X abriu o caminho à moderna cristalografia, dita estrutural), estas relíquias ainda faziam parte das provas práticas obrigatórias ao tempo do meu concurso para professor extraordinário, em 1975. A velha e aristocrática cristalografia morfológica, fascinante como exercício intelectual, permitiu, desde muito cedo, entre outros avanços, definir relações geométricas com as quais se estabeleceram as 32 classes de simetria possíveis, universalmente usadas na caracterização das espécies minerais.

.

No ensino prático desta disciplina, passaram-me pelos dedos, primeiro, como aluno da licenciatura e, depois, como assistente, centenas destes pequenos poliedros, de dimensões centimétricas, talhados em madeira, exemplificando, com rigorosa precisão, as inúmeras formas cristalográficas distribuídas pelas classes de simetria. Em complemento das matérias teóricas, ministradas com excepcional clareza e elegância pelo Prof. Torre de Assunção, lá vinham os “batatóides”, as respectivas projecções cristalográficas e os mais variados problemas, onde a trigonometria esférica era tratada por tu, em aulas práticas assistidas pelo Doutor Boto, um compêndio vivo nesta matéria e na Mineralogia, homem de uma enorme exigência e de quem me tornei amigo.

Sebentos devido ao intenso manuseamento, anos e anos, por gerações de estudantes, estes modelos de madeira, do agrado de alguns, entre os quais me incluo, e detestados por muitos, desapareceram quase todos, convertidos em cinza ou em carvão, no incêndio da Faculdade de Ciências de Lisboa, de 1978, há quase quarenta anos.

OS "BATATÓIDES"

Texto que hoje dedico aos que, como eu, os manusearam, enquanto professores e/ou alunos.

Como já disse noutro local, a cristalografia morfológica, a tradicional, a que deu apoio aos mineralogistas do século XIX e de boa parte do século XX, explorava profundamente a geometria dos poliedros cristalinos, com exaustivas medições dos ângulos diedros (ente duas faces contíguas). Inicialmente medidos com os velhos goniómetros de aplicação, profusamente figurados, ainda hoje, nos manuais de mineralogia.

Com maior rigor, esses mesmos ângulos foram medidos, nesse período áureo da cristalografia morfológica, também apelidada geométrica, através da utilização dos goniómetros de reflexão, com destaque para os de Wollastron e de Fedorov.

Peças de notada beleza, os os modelos cristalográficos de madeira , mais conhecidos entre os estudantes, por “batatóides”, produzidas por um artesanato especializado, de grande precisão, para apoio à investigação científica, estão, hoje em dia, conservadas como objectos de museu nos expositores das universidades e de outras instituições que os usaram como rotina. Já obsoletos como equipamentos de trabalho (a utilização dos raios X abriu o caminho à moderna cristalografia, dita estrutural), estas relíquias ainda faziam parte das provas práticas obrigatórias ao tempo do meu concurso para professor extraordinário, em 1975. A velha e aristocrática cristalografia morfológica, fascinante como exercício intelectual, permitiu, desde muito cedo, entre outros avanços, definir relações geométricas com as quais se estabeleceram as 32 classes de simetria possíveis, universalmente usadas na caracterização das espécies minerais.

.

No ensino prático desta disciplina, passaram-me pelos dedos, primeiro, como aluno da licenciatura e, depois, como assistente, centenas destes pequenos poliedros, de dimensões centimétricas, talhados em madeira, exemplificando, com rigorosa precisão, as inúmeras formas cristalográficas distribuídas pelas classes de simetria. Em complemento das matérias teóricas, ministradas com excepcional clareza e elegância pelo Prof. Torre de Assunção, lá vinham os “batatóides”, as respectivas projecções cristalográficas e os mais variados problemas, onde a trigonometria esférica era tratada por tu, em aulas práticas assistidas pelo Doutor Boto, um compêndio vivo nesta matéria e na Mineralogia, homem de uma enorme exigência e de quem me tornei amigo.

Sebentos devido ao intenso manuseamento, anos e anos, por gerações de estudantes, estes modelos de madeira, do agrado de alguns, entre os quais me incluo, e detestados por muitos, desapareceram quase todos, convertidos em cinza ou em carvão, no incêndio da Faculdade de Ciências de Lisboa, de 1978, há quase quarenta anos.

sexta-feira, 10 de novembro de 2017

Correntes de Convecção da Terra

As correntes de convecção são as grandes responsáveis pela dinâmica do relevo da Terra.

As correntes de convecção encontram-se no manto da Terra

As Correntes de Convecção (também chamadas de Células de Convecção) são os movimentos dos fluidos internos que se realizam no manto, abaixo da crosta terrestre. Acredita-se que elas sejam as grandes responsáveis por inúmeros processos de transformação do relevo de origem endógena, como terremotos, vulcanismos, tectónica de placas, entre outros.

Sabemos que a Terra possui três principais camadas: crosta, manto e núcleo. Sabemos também que o manto terrestre é composto por magma, que são formações rochosas que se encontram em uma consistência pastosa, graças ao elevado calor interno da Terra. Assim, se considerarmos a fluidez dessa camada, não é difícil imaginar que esse material realize constantes movimentos.

A comunidade científica acredita que esses movimentos sejam constantes e que possam ser detalhadamente representados, o que ajudaria a entender como a dinâmica interna da Terra influencia e transforma as paisagens superficiais.

E por que esses movimentos ocorrem?

As células de convecção e seus movimentos ocorrem pelo fato de o magma não possuir uma temperatura homogênea. A região mais próxima ao núcleo é mais aquecida e a região mais próxima à crosta é mais “fria”. Assim, o magma que se encontra mais elevado e que possui temperaturas inferiores “desce” em direção ao núcleo e o magma mais aquecido, por ser mais leve, sobe em direção à crosta. Observe a figura abaixo:

Observe na imagem acima como as correntes de convecção influenciam as placas tectónicas¹

Esses movimentos são cíclicos, uma vez que o magma que sobe se resfria e o que desce se aquece, reiniciando o processo. No entanto, ao contrário do que se possa imaginar, essa sequência não é muito rápida, levando vários e vários séculos para se concretizar.

Uma maneira interessante de se compreender isso é fazendo uma experiência muito simples: coloque água para esquentar em uma panela e observe. Quando a água estiver fervendo, ela realizará uma série de movimentos, em que a água mais abaixo localizada emergirá e a que estiver por cima afundará, por repetidas vezes.

Mas por que os movimentos das correntes de convecção interferem na dinâmica externa da Terra?

Quando o magma que se encontra mais próximo ao núcleo se desloca em direção à crosta, exerce sobre ela uma forte pressão e, em alguns lugares, encontra algumas fissuras, também chamadas de falhas geológicas. Através delas, esse líquido quente e pastoso consegue passar, dando origem aos processos vulcânicos em alguns casos e à formação de terremotos em outros, além de interferir na movimentação das placas tectónicas.

segunda-feira, 6 de novembro de 2017

terça-feira, 31 de outubro de 2017

Fósseis

Por Galopim de Carvalho

PARA UMA HISTÓRIA DA PALEONTOLOGIA (1)

PARA UMA HISTÓRIA DA PALEONTOLOGIA (1)

Os fósseis, entendidos como restos de seres vivos do passado ou vestígios da sua actividade conservados no seio de algumas rochas, são o objecto de estudo de uma disciplina científica a que foi dado o nome de Paleontologia [do grego palaios (antigo), ontos (ser) e logos (estudo)]. São, ainda, tema fulcral em:

- Paleobiologia, interessada na actividade dos antigos seres enquanto vivos;

- Paleoecologia, focada na reconstituição de ecossistemas antigos;

- Paleobiogeografia, que estuda a distribuição espacial de animais e plantas do

passado.

No sentido mais antigo do termo, fóssil (do latim fossile) era todo o material que se desenterrava ou extraía de dentro da terra, abrangendo, portanto, os minerais, as rochas, os achados pré-históricos e arqueológicos e os fósseis, no sentido que hoje damos à palavra. As expressões “carvão-fóssil” e “combustível-fóssi”l, ainda em uso, são reminiscências deste conceito antigo. Só no século XVIII o termo passou a ser usado no sentido que hoje tem em paleontologia, ou seja, no de um resto de ser vivo do passado ou num vestígio da sua actividade conservados no seio de uma rocha. Entendidos como as “letras” que nos permitem “ler” nas rochas, os fósseis têm-nos permitido conhecer uma parte importante da história da Terra e da vida. Designados no passado por “petrificados” (termo usado como substantivo), dão suporte ao estabelecimento das sequências sedimentares estratificadas no âmbito da biostratigrafia e constituem um pilar fundamental no estudo da evolução das espécies, iniciado por Charles Darwin no século XIX

.

O homem pré-histórico já conhecia os fósseis, embora não tenhamos elementos que nos permitam saber, com rigor, que significado lhes atribuía. Provavelmente terão alimentado superstições ou sido usados como objectos de adorno. São conhecidas sepulturas do Paleolítico, do Neolítico e da Idade do Bronze, onde os corpos se encontram rodeados por vários fósseis. Em Portugal, numa necrópole neolítica de Aljezur, foram encontrados dentes fósseis de seláceo do Miocénico.

Da Antiguidade ao século XVI

Na antiguidade pré-socrática, alguns filósofos da Escola Pitagórica interpretaram correctamente o significado dos fósseis encontrados no terreno, explicando o processo da sua formação segundo um modelo muito próximo do actualmente aceite. O filósofo grego Xenófanes de Colophon (circa 570-460 a. C.), na região da Lídia, na Ásia Menor (actual Turquia), reconheceu a verdadeira natureza de impressões vegetais fósseis e, um século mais tarde, o geógrafo e historiador, Heródoto (circa 485-420 a. C.), aceitava, como restos de animais marinhos, os fósseis encontrados no vale do Nilo.

Num retrocesso evidente, alguns seguidores de Aristóteles (384-322 a.C.) defendiam a intervenção de uma “virtude” que, através de uma semente, gerava e desenvolvia os fósseis na terra. Propuseram, ainda, a existência de um “suco lapidificante” (petrificante) ou de um “sopro oriundo do betume terrestre que, por acção dos raios solares, emergia da Terra e petrificava os organismos vivos”. Plínio, o Velho (23-79 d.C.) e outros autores latinos, sugeriam que estes achados caíam do céu ou da Lua.

Na Antiguidade oriental, o dragão, figuração sempre associada à civilização chinesa, estava intimamente ligado aos achados de ossos fósseis, que hoje sabemos serem de dinossáurios (ainda desconhecidos nesse tempo). Então aceites como vestígios petrificados de dragões, o seu uso em terapia era conhecido e está descrito em textos de medicina chinesa dos séculos XVI a XI antes de Cristo. Esta crença manteve-se e, no século III da nossa era, ainda se acreditava que tais restos correspondiam a restos ósseos das ditas figurações míticas. No livro Hua Yang Guo Zhi, atribuído a Chang Qu, tido como o primeiro registo escrito da ocorrência de fósseis de dinossáurios, editado durante a dinastia Jin Ocidental (265-317 d.C.), fala-se de “ossos de dragões” provenientes de Wucheng, na província de Sichuan, região hoje bem conhecida dos paleontólogos pela abundância de esqueletos destes vertebrados da era mesozóica.

.

Nos primeiros séculos do cristianismo, alguns dos seus teólogos com obra escrita, como Tertuliano de Cartago (circa 160-220) e Aurélio Agostinho, (345-430), mais conhecido por Santo Agostinho, eclesiástico romano e doutor da Igreja Católica, acreditavam que os fósseis eram restos de seres da Criação, mortos e enterrados durante o Dilúvio, tal como a Bíblia o descrevia, uma convicção também divulgada por João Crisóstomo (349-407), bispo de Constantinopla. O romano Eusébio Pamphili (265-339), bispo de Cesareia (Israel), usava, como evidências do Dilúvio e com idêntico raciocínio, os fósseis de peixes do Cretácico superior encontrados no alto do Monte Líbano, a cerca de 3000 metros de altitude.

A ocorrência de restos de animais marinhos, longe do mar, constituía, pois, uma clara demonstração de que esse acontecimento bíblico tinha invadido as terras, chegando a cobrir certas montanhas. Paulo Orósio (circa 383-420), natural da Hispânia e discípulo de Santo Agostinho, terá dado a mesma interpretação face aos fósseis de ostras existentes em serranias afastadas do mar.

No século X, o médico árabe Abu ibn Sinna (980-1037), mais conhecido por Avicena, na sua obra “De Congelatione et Conglutinatione Lapidum”, retoma a ideia da escola aristotélica e explica a formação dos fósseis através de uma “virtude plástica”, que seria capaz de dar às pedras formas semelhantes a animais e plantas, sem, contudo, ter capacidade para lhes dar vida. Para ele, os fósseis testemunhavam tentativas infrutíferas da natureza para criar seres vivos, limitando-se a imitar-lhes as formas.

Na Europa do Renascimento e na sequência do pensamento de Agostinho e de João Crisóstomo, ainda dominava a crença no Dilúvio e, assim, para alguns naturalistas, os achados de fósseis marinhos em terras emersas testemunhavam esta inundação universal. Entre os defensores desta ideia destacava-se, na Alemanha, o sacerdote católico agostiniano Martin Lutero (1483-1546), professor de teologia na Universidade de Wittenberg, de grande projecção na Europa e figura central da Reforma Protestante. Para outros, ainda desconhecedores da evolução biológica, tais achados, que designavam por lapides sui generis (pedras únicas no seu género), tinham origem no seio das rochas e eram interpretados como “caprichos da natureza”, por efeito de causas que não sabiam explicar, e não como restos de animais ou plantas. Foi neste contexto que Leonardo da Vinci (1452-1519), italiano de nascimento e uma das figuras mais importantes e conhecidas deste período, retomando as ideias pitagóricas, ignorou os textos sagrados, considerando os fósseis como restos de seres vivos anteriormente depositados no fundo do mar, fundo esse posteriormente soerguido. Da Vinci defendeu o interesse dos fósseis no conhecimento da história da Terra e descreveu, em pormenor, a fossilização. Tudo isto num tempo em que se queimava quem ousasse questionar a ordem da Criação e que pretendesse ver nos fósseis vestígios de criaturas anteriores à Divina Génese.

Décadas mais tarde, o médico e alquimista alemão Georg Bauer (1494-1555), mais conhecido por Agricola, defendia que os fósseis resultavam de seres vivos e, recuando ao pensamento aristotélico, explicava que haviam petrificado por acção do então referido “suco lapidificante”.

Na mesma época, o francês Bernard Palissy (circa 1510-1589)E, vendo que não tinham representação no presente, concluiu que os respectivos indivíduos haviam desaparecido, inovando, assim, o conceito de extinção das espécies. Ao observar os Cornus Ammonis (cornos de Ammon), nome que então se dava às amonites, verificou que estes fósseis eram aparentados com os actuais náutilos.

Esta designação, vinda da Antiguidade, fora inspirada na forma dos chifres enrolados do carneiro, visto como símbolo sagrado associado ao deus Ammon-Ra

Precursor da paleontologia, Palissy ficou, porém, mais conhecido como ceramista e artesão, por ter procurado imitar a porcelana chinesa, e pelos seus conhecimentos, avançados para a época, sobre nascentes e aquíferos e sobre hidráulica, nomeadamente, no que respeita o abastecimento de água às cidades.

Entretanto, na Suíça, o naturalista Konrad Gesner (1516-1565) coleccionou fósseis e, na obra escrita que nos deixou, "De Rerum Fossilium”, descreveu e figurou estes achados, apesar de não se ter manifestado de forma clara acerca da sua natureza.

Ilustração de Conrad Gesner (1565) de pedras de trovão ou Belemnites.

sábado, 28 de outubro de 2017

PETROGÉNESE MAGMÁTICA, um apontamento breve.

Por Galopim de Carvalho

“Trocando por miúdos”, petro + génese significa origem das pedras ou rochas. Diz-se magmática porque fala das rochas nascidas do arrefecimento e solidificação de um magma. Entenda-se por magma um material da crosta ou do manto terrestres, na grande maioria de composição silicatada (minerais com silício, como o quartzo, feldspatos e outros), total ou parcialmente fundido, incandescente, provido de mobilidade. O termo radica no grego “magma”, que significa matéria rochosa.

No quadro actual da evolução geológica da Terra, a formação de rochas magmáticas (petrogénese magmática) mais espectacular é a vulcânica. Em directo ou em imagens vídeo, já todos vimos a lava incandescente a brotar de um vulcão e, depois de arrefecida, solidificar, transformando-se, por exemplo, em basalto, a situação mais comum. Esta rocha, sendo magmática, também se diz vulcânica porque é produto de vulcanismo; eruptiva ou extrusiva porque sai do interior para o exterior, efusiva porque brota e flui e, neste caso, lávica, porque, antes de ser pedra, foi lava.

Estamos, neste caso, a presenciar, por assim dizer, em directo, um tipo particular de magmatismo e de petrogénese, em que há erupção, extrusão, efusão ou derrame de lava . Há um outro tipo de petrogénese magmática, que nunca vemos à superfície, que formou e continua a formar o substrato (fundo) rochoso dos oceanos, ou seja, a chamada “litosfera oceânica”. Mas, se formos ao You Tube (e, a quem ainda não viu, aconselho que vá), podemos ver um ou outro exemplo de vulcanismo submarino e formação da respectiva rocha vulcânica.

No presente, 88% (em volume) do vulcanismo global tem lugar nos bordos ou limites de placas litosféricas. Destes, cerca de 62% situa-se nas fronteiras de placas divergentes (também ditas construtivas, porque aí brota magma basáltico vindo da profundidade, isto é, do manto, fazendo crescer a placa litosférica). É o que acontece nas “cristas médias” ou “dorsais oceânicas”, numa extensão na ordem dos 70 000 km. Cerca de 26% ocorre nos limites ou fronteiras convergentes ou destrutivas, isto é, nas faixas ou zonas de subducção, onde a litosfera oceânica mergulha em profundidade no manto.

Uma pausa para dizer que chamamos litosfera à capa rochosa da Terra formada pela crosta e pela parte superior, rígida, do manto.

Imagine que a casca de uma laranja é a litosfera. Experimente a descascá-la à mão, de modo a obter 3 ou 4 porções grandes de casca. Depois pega nessas cascas e coloca-as ao lado umas das outras sobre a laranja descascada. Aí tem, nessas cascas, a imagem da litosfera divida em porções a que se convencionou chamar placas litosféricas ou, simplesmente, placas . Neste exemplo, cada porção de casca exemplifica uma placa.

Sem “descolar” as cascas da superfície da laranja, experimente agora deslizar uma delas, de modo a metê-la por baixo da que lhe está contígua. Fazendo isto, vai abrir um espaço do outro lado da casca. Meter por baixo é subductar e, assim, aquele limite convergente (porque se aproximam) de cascas (placas), em que uma se mete por baixo da outra, tem o nome “zona de subducção”. Do lado oposto as cascas (placas) afastam-se ou divergem e, assim, o limite diz-se divergente. É o que está a acontecer nas dorsais oceânicas.

Basta que se tenha em conta que todo o substrato rochoso dos oceanos foi criado por acrescentamento de magma (acreção magmática) nas dorsais oceânicas, nos últimos 200 milhões de anos, para que se torne evidente a importância do magmatismo na construção da litosfera.

Mas o vulcanismo não se reduz a estes 88%. Os restantes 12% correspondem ao que ocorre intraplacas, isto é, no interior das placas litosféricas, quer elas sejam oceânicas (Ilhas da Madeira) (7%) ou continentais (Kilimanjaro, em África) (5%).

A restante petrogénese magmática (a tratar num próximo texto) tem lugar em profundidade, na crosta e, por isso, toma o nome de plutonismo, em alusão a Plutão, deus romano do Inferno, e está associada à formação das montanhas (orogénese) como são, por exemplo, os Alpes. Não presenciável, esta actividade só é reconhecida através dos seus produtos, com destaque para rochas granulares como granitos, sienitos, dioritos e muitas outras.

“Trocando por miúdos”, petro + génese significa origem das pedras ou rochas. Diz-se magmática porque fala das rochas nascidas do arrefecimento e solidificação de um magma. Entenda-se por magma um material da crosta ou do manto terrestres, na grande maioria de composição silicatada (minerais com silício, como o quartzo, feldspatos e outros), total ou parcialmente fundido, incandescente, provido de mobilidade. O termo radica no grego “magma”, que significa matéria rochosa.

No quadro actual da evolução geológica da Terra, a formação de rochas magmáticas (petrogénese magmática) mais espectacular é a vulcânica. Em directo ou em imagens vídeo, já todos vimos a lava incandescente a brotar de um vulcão e, depois de arrefecida, solidificar, transformando-se, por exemplo, em basalto, a situação mais comum. Esta rocha, sendo magmática, também se diz vulcânica porque é produto de vulcanismo; eruptiva ou extrusiva porque sai do interior para o exterior, efusiva porque brota e flui e, neste caso, lávica, porque, antes de ser pedra, foi lava.

Estamos, neste caso, a presenciar, por assim dizer, em directo, um tipo particular de magmatismo e de petrogénese, em que há erupção, extrusão, efusão ou derrame de lava . Há um outro tipo de petrogénese magmática, que nunca vemos à superfície, que formou e continua a formar o substrato (fundo) rochoso dos oceanos, ou seja, a chamada “litosfera oceânica”. Mas, se formos ao You Tube (e, a quem ainda não viu, aconselho que vá), podemos ver um ou outro exemplo de vulcanismo submarino e formação da respectiva rocha vulcânica.

No presente, 88% (em volume) do vulcanismo global tem lugar nos bordos ou limites de placas litosféricas. Destes, cerca de 62% situa-se nas fronteiras de placas divergentes (também ditas construtivas, porque aí brota magma basáltico vindo da profundidade, isto é, do manto, fazendo crescer a placa litosférica). É o que acontece nas “cristas médias” ou “dorsais oceânicas”, numa extensão na ordem dos 70 000 km. Cerca de 26% ocorre nos limites ou fronteiras convergentes ou destrutivas, isto é, nas faixas ou zonas de subducção, onde a litosfera oceânica mergulha em profundidade no manto.

Uma pausa para dizer que chamamos litosfera à capa rochosa da Terra formada pela crosta e pela parte superior, rígida, do manto.

Imagine que a casca de uma laranja é a litosfera. Experimente a descascá-la à mão, de modo a obter 3 ou 4 porções grandes de casca. Depois pega nessas cascas e coloca-as ao lado umas das outras sobre a laranja descascada. Aí tem, nessas cascas, a imagem da litosfera divida em porções a que se convencionou chamar placas litosféricas ou, simplesmente, placas . Neste exemplo, cada porção de casca exemplifica uma placa.

Sem “descolar” as cascas da superfície da laranja, experimente agora deslizar uma delas, de modo a metê-la por baixo da que lhe está contígua. Fazendo isto, vai abrir um espaço do outro lado da casca. Meter por baixo é subductar e, assim, aquele limite convergente (porque se aproximam) de cascas (placas), em que uma se mete por baixo da outra, tem o nome “zona de subducção”. Do lado oposto as cascas (placas) afastam-se ou divergem e, assim, o limite diz-se divergente. É o que está a acontecer nas dorsais oceânicas.

Basta que se tenha em conta que todo o substrato rochoso dos oceanos foi criado por acrescentamento de magma (acreção magmática) nas dorsais oceânicas, nos últimos 200 milhões de anos, para que se torne evidente a importância do magmatismo na construção da litosfera.

Mas o vulcanismo não se reduz a estes 88%. Os restantes 12% correspondem ao que ocorre intraplacas, isto é, no interior das placas litosféricas, quer elas sejam oceânicas (Ilhas da Madeira) (7%) ou continentais (Kilimanjaro, em África) (5%).

A restante petrogénese magmática (a tratar num próximo texto) tem lugar em profundidade, na crosta e, por isso, toma o nome de plutonismo, em alusão a Plutão, deus romano do Inferno, e está associada à formação das montanhas (orogénese) como são, por exemplo, os Alpes. Não presenciável, esta actividade só é reconhecida através dos seus produtos, com destaque para rochas granulares como granitos, sienitos, dioritos e muitas outras.

sexta-feira, 27 de outubro de 2017

quarta-feira, 25 de outubro de 2017

Estrutura geológica na Argélia das mais bizarras estruturas geológicas. Esta fotografia é uma das mais estranhas estruturas geológicas na Argélia. É a estrutura da Copa do mundo. De Illizi Argélia. Esta estrutura tem ocorrido milhares de anos de erosão por água e vento. Séculos após séculos, ouve mudança de clima e erosão, que resultaram em formações geológicas impressionantes de rochas de arenito, criando uma paisagem quase lunar com as chamadas "florestas de pedra".

terça-feira, 24 de outubro de 2017

O recém-descoberto “sétimo continente” revela os seus mistérios

O navio de pesquisa científica JOIDES Resolution, parte do programa International Ocean Discovery, iniciativa conjunta de 26 países

Após perfurações do fundo marinho no recém-descoberto “sétimo continente”, uma expedição de cientistas apresentou novas conclusões sobre a história da Terra, ajudando a explicar como as plantas e animais evoluíram no Pacífico Sul.

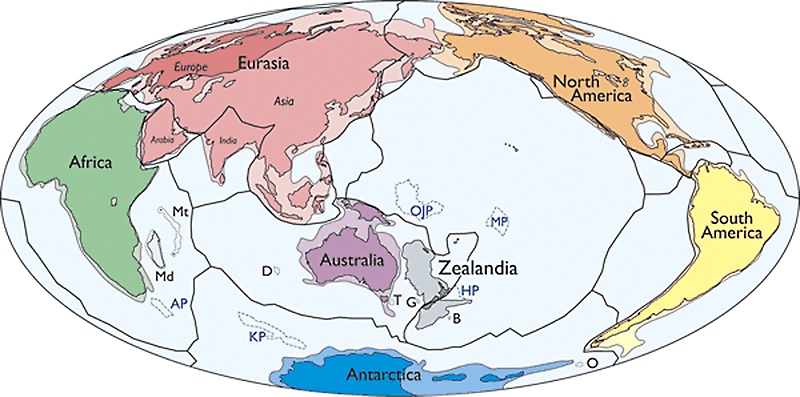

No início deste ano, depois de os cientistas terem estudado cerca de cinco milhões de quilómetros quadrados e terem verificado todos os critérios necessários, foi anunciada a descoberta de umnovo continente escondido no Pacífico Sul: a Zelândia.

No início deste ano, depois de os cientistas terem estudado cerca de cinco milhões de quilómetros quadrados e terem verificado todos os critérios necessários, foi anunciada a descoberta de umnovo continente escondido no Pacífico Sul: a Zelândia.

Entre os critérios para considerar que a Zelândia é efectivamente um continente independente, estão a sua geologia distinta, a elevação acima da área circundante e a sua crosta, que é mais espessa que o fundo oceânico regular.

Agora, depois de uma expedição que durou mais de dois meses, cujo objectivo era registar as mudanças históricas na geografia, actividade vulcânica e clima da Zelândia, alguns dos segredos dos 70 milhões de anos do continente que estava escondido no Pacífico foram revelados por uma equipa de cientistas.

O continente, que está mais de 90% submerso,inclui a Ilha de Lord Howe, no litoral leste da Austrália, o território francês da Nova Caledónia e a Nova Zelândia.

A bordo do JOIDES Resolution, navio de pesquisa do International Ocean Discovery, os cientistas perfuraram o fundo do mar em 6 locais diferentes, a uma profundidade de 1250 metros, tendo recolhido mais de 8000 amostras e centenas de espécies fósseis.

“A descoberta de conchas microscópicas de organismos, que viviam em águas tépidas pouco profundas, e de esporos e pólen de plantas terrestres, mostra que a geografia e o clima da Zelândia eram completamente diferentes no passado”, realçou um dos líderes da expedição, o cientista Gerald Dickens, da Rice University, nos Estados Unidos.

A expedição permitiu obter novos conhecimentos sobre as mudanças geológicas da Terra, incluindo os movimentos das placas tectónicas, as mudanças na circulação das correntes marinhas e no clima global.

“As grandes mudanças geográficas no norte da Zelândia, que é do mesmo tamanho que a Índia, têm implicações para sabermos como as plantas e animais se dispersaram e evoluíram no Pacífico Sul”, salientou Rupert Sutherland, investigador da Universidade Victoria de Wellington, na Nova Zelândia.

“A descoberta de terras antigas e de mares pouco profundos dá-nos agora uma explicação para uma pergunta com muitos anos. Havia caminhos para que os animais e plantas se espalhassem”, acrescenta.

Continente Zelândia

Segundo os cientistas, a Zelândia tem sua origem no super-continente Gondwana, que se separou da Eurásia há cerca de 180 milhões de anos. Acredita-se que a Zelândia se separou da Austrália e da Antártida cerca de 100 milhões de anos depois.

O conceito de Zelândia não é novo. O geofísicoBruce Luyendyk, cunhou a palavra em 1995. Na época, não pretendia descrever um continente novo, apenas falar da Nova Zelândia e Nova Caledónia como uma colecção de peças submersas e fatias de crosta que se separaram de uma região de Gondwana.

Os dados sugerem que a Zelândia abrange “aproximadamente a área da Índia”, ou seja, é maior que Madagáscar, Nova Guiné, Gronelândia e outros micro continentes e províncias. Está separada da Austrália por um pedaço de fundo do mar com 25 quilómetros, chamado “Cato Trough”.

A Zelândia é dividida em segmentos norte e sul por duas placas tectónicas: a Placa Australiana e a Placa do Pacífico. Essa divisão torna a região mais parecida com vários fragmentos continentais do que com uma terra unificada.

Mas os investigadores defendem que a Arábia, a Índia e partes da América Central têm divisões semelhantes, e são ainda assim consideradas partes de continentes maiores.

Além disso, as amostras de rochas sugerem que a Zelândia é feita da mesma crosta continental de Gondwana, e que migrou de forma semelhante aos continentes da Antártida e Oceania.

Gruta de Fingal - Escócia

Impossível não ficar admirado com a Gruta de Fingal, na Escócia 😍💞

A sua forma em padrões hexagonais é o que a torna tão atrativa para os turistas!

As paredes de toda a gruta são formadas por colunas de basalto que foram moldadas durante a solidificação do magma, resultando em formatos impressionantes! Além disso, ela também serviu de inspiração musical para o compositor Felix Mendelssohn, em sua obra "Las Hebridas".

quinta-feira, 19 de outubro de 2017

Quilates? o que são?

No que se refere a pedras preciosas, como o diamante, um quilate representa uma massa igual a duzentos miligramas. A unidade de massa foi adotada em 1907 na Quarta Conferência Geral de Pesos e Medidas. O quilate pode ser subdividido ainda em 100 pontos de 2 mg cada.

Aplicado ao ouro, entretanto, o quilate é uma medida de pureza do metal, e não de massa. É a razão entre a massa de ouro presente e a massa total da peça, multiplicada por 24, sendo cada unidade de quilate equivalente a 4,1666 % em pontos percentuais de ouro do total.

A pureza do ouro é expressa pelo número de partes de ouro que compõem a barra, pepita ou joia. O ouro de um objeto com 16 partes de ouro e 8 de outro metal é de 16 quilates. O ouro puro tem 24 quilates.

Exemplos: Ouro e Quilates.

Ouro 24 quilates = ouro puro - como é praticamente impossível o ouro ter uma pureza completa, o teor máximo é de 99,99% e assim chamado de ouro 9999. Impróprio para fabricação de jóias por ser muito maleável.

Ouro 22 quilates = 22/24 = 91,6% de ouro, também chamado de ouro 916.

Ouro 20 quilates = 20/24 = 83,3% de ouro, também chamado de ouro 833.

Ouro 19.2 quilates = 19.2/24 = 80,0% de ouro, também chamado de ouro 800 ou Ouro Português.

Ouro 18 quilates = 18/24 = 75% de ouro, também chamado de ouro 750.

Ouro 16 quilates = 16/24 = 66,6% de ouro, também chamado de ouro 666.

Ouro 14 quilates = 14/24 = 58,3% de ouro, também chamado de ouro 583.

Ouro 12 quilates = 12/24 = 50% de ouro, também chamado de ouro 500.

Ouro 10 quilates = 10/24 = 41,6% de ouro, também chamado de ouro 416.

Ouro 1 quilate = 1/24 = 4,6% de ouro, também chamado de ouro 46.

Desta forma, o ouro 18 quilates tem 75% de ouro, e o restante são ligas metálicas adicionadas fundindo-se o ouro com esses metais num processo conhecido como quintagem, para garantir maior durabilidade e brilho à joia.

Os elementos dessas ligas geralmente adicionados ao ouro podem variar muito em função da cor, ou ponto de fusão desejados e em algumas joalherias, essa fórmula é mantida como segredo industrial. Os metais mais comuns utilizados nessas ligas são o cobre, a prata, o zinco, o níquel, o cádmio, resultando em um ouro com coloração amarela. Existe também o ouro branco, que é feito com ligas utilizando o paládio que tem efeito descoloridor, nesse caso o ouro branco no processo final de acabamento a joia é submetida a um banho de ródio.

terça-feira, 17 de outubro de 2017

Ciclos de Milankovitch

Como vimos anteriormente, existem registos na Terra de que esta passou por períodos glaciares (períodos de maior quantidade de gelo) e interglaciares (períodos de menor quantidade de gelo devido à interrupção das correntes quente e fria). Vivemos num período interglaciar.

Na escala de tempo das centenas de milhares de anos, a alternância entre períodos glaciares e interglaciares resulta, muito provavelmente, de forçamentos de natureza astronómica sobre o sistema climático resultantes de:

- pequenas variações na excentricidade da órbita da Terra em torno do Sol,

- da variação na inclinação desse eixo relativamente à elíptica

- e do movimento de precessão do eixo da terra

A teoria de Milankovitch é baseada nas variações cíclicas destes 3 elementos que ocasionam variações da quantidade de energia solar que chega a Terra desencadeando a entrada numa era glaciar ou interglaciar.

Excentricidade da Órbita - A forma da órbita da Terra ao redor do sol (excentricidade) varia entre uma elipse e uma forma mais circular

Obliquidade do Eixo de Rotação - O eixo da Terra é inclinado em relação ao sol em aproximadamente 23º. Esta inclinação oscila entre 22,5º e 24,5º. (quando a inclinação é maior as estações são mais extremas -os invernos são mais frios e os verões mais quentes. E quando a inclinação é menor as estações são mais suaves).

Precessão - Conforme a Terra gira em torno de seu eixo, o eixo também oscila entre um sentido apontando para a estrela do Norte, e outro apontando para a estrela Veja.

O efeito combinado desses ciclos orbitais causa mudanças de longo prazo na quantidade de luz do sol que atinge a Terra nas várias estações, principalmente em altas latitudes.

Fig.1 - Os ciclos de Milankovitch

Uma teoria ignorada durante muito tempo foi, sem dúvida, a de Milankovitch. Todavia, mais provas se acumulam a favor da mesma - ao fazer coincidir os três ciclos verifica-se deveras a periodicidade do clima terrestre; em bolhas de gelo de há muitos milhares de anos atrás encontram-se provas das alterações climáticas que esta teoria defende. Não podemos asseverar que esta seja a única e absolutamente correcta explicação, mas fará pelo menos parte da verdade.

Ver animação em: http://www.botanicasp.org.br/educacao/milankovitch.html

Fontes: http://www.botanicasp.org.br/educacao/milankovitch.html

Subscrever:

Mensagens (Atom)